岩塩も塩の湖も川も池もない日本。

今回は、私たちの祖先がどれほど必死に知恵をしぼり、方法をあみだし、塩を生産してきたか?

そして、現代の塩作りにどのように受け継がれてきているのか?

それを探っていこう!

スポンサーリンク

藻塩焼き(もしおやき)

時代:縄文時代後期~平安時代

海岸にうちあげられた海藻。

この海藻の表面に白い粒がついている。舐めてみると塩っからい。

これに気付いた昔の日本人は塩の粒のついた海藻を集めることから始めた。

集めた海藻を焼くと、塩を含んだ灰塩ができる。

しばらくはそのまま灰塩を使っていたが、ここで大きな発見をする。

🙂「そうか!この灰塩を海水に溶かすと濃い塩水ができるぞ。それを煮詰めよう」

海水をそのまま煮詰めても、海水に含まれる塩分は約3%しかない。

そのまま煮詰めるよりもできるだけ濃い海水の方が燃料が少なくすむことに気づいたのだ。

こうして濃い海水を作り、煮詰め、水分を蒸発させて多くの塩を手に入れるようになった。

(藻塩には海藻のヨードなど栄養分が塩に加わるため、小数ながら今でも生産している所がある)

揚げ浜式塩田(あげはましきえんでん)

時代:8世紀~現代

日本の塩作りとして現在も続いているもっとも伝統的な方法。

人々は塩の結晶を手に入れるにはなにも海藻でなくてもよいことに気付く。

そこで利用したのが海にたくさんある浜辺の砂だ。

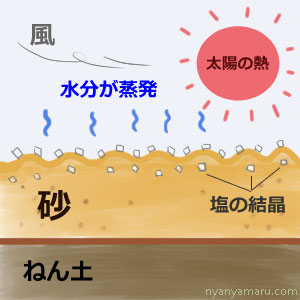

まずは水分がしみ込まない粘土の上に砂を置いた。これが塩田である。

海水を汲み上げて塩田にまくと、砂に海水がしみこんでいく。

太陽の熱と風の力でしだいに海水の水分が蒸発して塩の結晶が砂につく。

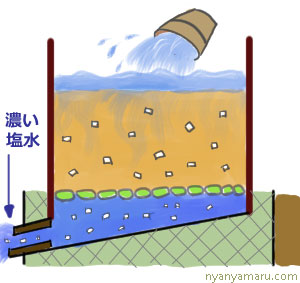

その砂をかきあつめて箱に入れる。

その上から海水を流し込むと砂についた結晶が溶けて濃い塩水が手に入る。

この濃い塩水を平たい釜(水分を効率良く蒸発させるため)で煮詰めていく。

こうして人の力と自然の力を合わせて塩をつくり出していった。

入浜式塩田(いりはましきえんでん)

時代:中世

室町時代になると日本は多くの城を建築するようになり、そこから土木技術が大きく発展する。

この技術は城の建築だけでなく、塩作りにも使われるようになった。

揚げ浜式は、人の力で海水を塩田まで運ぶため、ものすごい労力が必要だった。

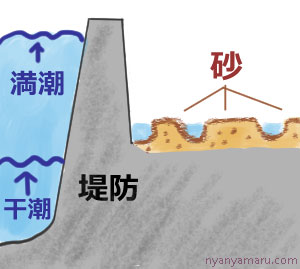

そこで人々は潮の干満に目をつけたのである。

塩田まで海水を人力で運ばなくても、潮が満ちると自然と海水はなだれ込み、そして干潮になると海水は引く。

この自然の摂理を使って江戸時代には大規模な塩田が作られた。

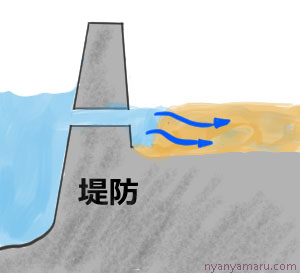

まず堤防を作り、満潮と干潮に間に砂を置く。

満潮になると海水を引き入れて塩田の砂にしみこませるようにした。

この入浜式により人々はやっと海水を人力で運ぶ重労働から解放されたのである。

ただし、満潮と干潮の差が小さい日本海側では揚げ浜式が続けられた。

流下式塩田(りゅうかしきえんでん)

時代:1952年~

潮の干満で海水を塩田に引き込むことには成功できたが、もうひとつ大きな問題があった。

それは雨が多く湿度の多い日本の気候である。

自然の力で塩田の水分を蒸発させ、濃い塩水を作るには時間がかかりすぎる。

そこで考えられたのが流下式塩田である。

流下式塩田は海水をポンプで汲み上げ、水漏れしないゆるやかな斜面に流して水分を飛ばす。

さらに立体的に組み立てた竹の小枝などでできた枝条架(しじょうか)に噴射していく。

こうすると小枝から落ちていくまでに太陽の熱と風をうけて下に落ちるころにはさらに濃い海水になるのだ。

この方法は塩作りには適していない日本では画期的な方法だった。

風さえあれば曇っている日でも大量の濃い塩水ができたからだ。

実際、この方法は現代のイオン交換膜法になるまで主流として活躍する。

世界の塩作り

ここで、いったん、世界の塩作りにも目を向けてみよう。

日本では海水から塩を作るため大変な作業も、外国では岩塩を原料にするため工程が少なくてすむ。

そのため、お店で売られているのは海塩よりも岩塩が一般的だ。

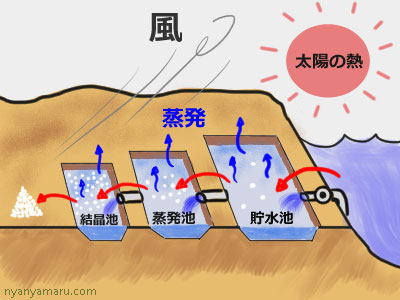

しかし、オーストラリアやメキシコでは広い国土を生かして大規模な天日塩が作られている。

天日塩とは、海水を引き入れ、水分を太陽熱や風で飛ばしていきながら、じょじょに次の塩田に移していく。

こうして、塩水はドンドン濃くなっていき、最後の塩田で塩を採取するのだ。

広大な土地を利用して大規模な塩田でおこなわれるため労力も少なく大量の天日塩を作り出すことができる。

これら海外で作られた天日塩はコストも安く、大量に日本に輸入されるようになった。

イオン交換膜法(いおんこうかんまくほう)

時代:1972年~現在

日本で発明された現在の塩生産方法の主流である。

流下式塩田により塩作りは飛躍的に発展した。

しかし、塩は人間が食べたり、食物を保存するだけではない。

塩は工業用としてたくさんの製品が作られる原料となるのだ。

時代は高度経済成長期。

工業製品を作り出すにはもはや国産の塩だけでは足りない。

しかも、海外からは安い天日塩が輸入され当時の工程で作った国産の塩では対抗できない。

そこで、その後の日本の経済と塩作りを一転させる工程、イオン交換膜法が発明された。

イオン交換膜法は今までのように海水の水分を飛ばして濃い塩水を作る原理とはまったく違う方法である。

海水に溶けている約3%の塩を電気の力で取り出すのだ。

具体的にいうと、膜をたくさん並べている部屋に海水を入れて電気を通して濃い塩水を作るのである

この方法はまさに塩作りに適していない日本で、私たち祖先が苦労して開発してきた工程の集大成といえるだろう。

実際、この方法で、日本は海外から塩の輸入に頼りきることがなく、自力で塩を大量に生産し、経済大国として成長できた。

しかし、イオン交換膜法の塩は工業用としては適しているのだが、問題は食用としての使用だ。

1992年に塩専売法が廃止になった今でも、私たちが食用として一番多く使っているのがこのイオン交換膜の塩である。

近年、この塩に対する問題がたくさん取り上げられるようになってきた。

いったいイオン交換膜法の塩の何が良くないのだろうか?

次回、「6.イオン交換膜法の問題点」つづく・・・